はじめに…直前期は模試を受けてみよう

こんにちは。

社労士試験4回目にして、平成30年にやっと合格できた11ぴきのぺんぎんです。

もうすぐ5月も終わり、いよいよ6月。

社労士受験生にとっては、直前期の一番しんどい時期がやってきます。

その直前期、多くの受験生が模擬試験=模試を受けるのではないでしょうか。

模試については、今まで2回記事を書いてみました。

これらの記事の中で、模試は受けるメリットが多いよ(^^)ということを書いてありますが、

今回は、私が、模試、そして本試験で実践していたコツのようなこと、そして模試の結果以上に大切だと思うこと、この2つについて、記事にしてみたいと思います。

私は、1回目の社労士受験のときは、まったくノープランで模試に臨み、最後のほうは時間が全く足りず撃沈しました。

その後、図らずも(泣)4回受験をして、本試験を受ける際の、自分なりの最適解ができました。

ただし、模試を受けるかもそうですが、最適解は人によって違います。

なので、あくまでこんなやりかたもあるんだなぁということで、

もし「いいな!」と思うところがあれば参考にしてもらえればうれしいです(^^)

模試の前日・当日…スケジュールの予行練習

前日から予行練習は始まる

まず、模試のメリットとして、本試験のリハーサルができる点は大きいです。

本試験の日、特に地方在住の方は、前日から宿泊したり、早朝の新幹線等で会場に向かうケースも多いと思います。

私も、当日早朝新幹線に乗って、会場まで向かっていました。

そこで、模試のときにも、夜寝る時間、朝起きる時間も、実際の本試験のときの予定時間とあわせてやってみることをオススメします。

そうすると、「夜は以外と眠れないから、早めにベットに行ったほうがいいな」とか、

「朝普段より早く起きると試験中に眠くなる。少しずつ朝型にしよう」など、いろいろ発見があります。

今年は会場受験が難しい場合が多いと思います。

ただ、自宅受験であっても、前日の就寝時間や当日朝起きる時間は実践できますので、当日と同じスケジュールで動いてみましょう。

模試当日…本試験のための実践の場

とにかく体力を維持し、最後まで解く

いよいよ、試験問題を解きます。

模試も、本試験もとにかく大事なことの一つとして、択一の3時間半の試験を、できるだけ最後までクリアな頭で解き続けることがあります。

そのためには、一つ一つの問題を熟考していては、時間が足りなくなるばかりか、後半は頭がまわらなくなって簡単な問題も解けなくなってしまう恐れがあります。

なので、いかに体力を温存しつつ問題を解いていくかが、とても重要になります。

カリスマ先生も、このようにツイートしてくださっています。

この「知識の瞬発力」というワードを初めてカリスマ先生から聞いたときには感動しました…。

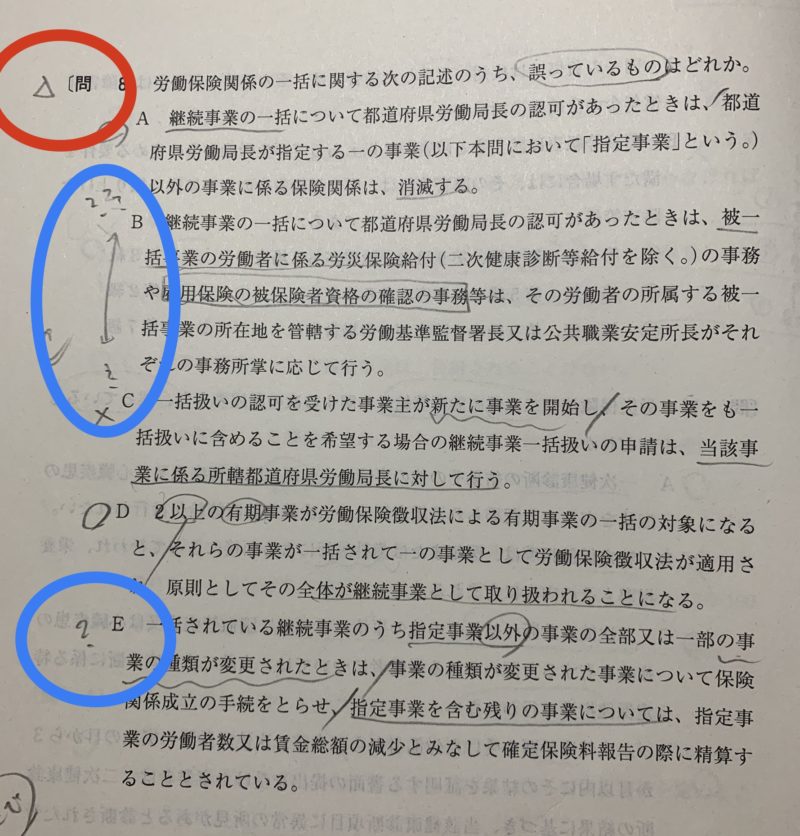

では、そのために私が実践したことを、実際の平成30年の本試験の画像とともに説明します(^^)

科目の解く順番を考える

先日のツイッターで大原の金沢先生のツイートをうけて、多くの受験生、そして合格者のみなさんが解く順番についてツイートされていました。

私のそのときのツイートがこちらです。↓

このツイートでも書きましたが、解く順番を変える目的は一つ、後半に苦手科目を解かないようにするためです。

私は、会社で労務関係の事務をやっているので、労働基準法や雇用保険法、健康保険は、比較的苦手意識はありませんでした。(得点できるかはまた別)

しかし、年金については、何年やっても苦手科目なのは変わらず、体力がなくなる後半に年金の問題を解くと、基準点である4点の確保ですら難しい状態になることがわかりました。

なので、苦手な年金は体力があり頭がフレッシュなうちに解き、勉強してあってもどうにもならない問題が多い一般常識科目を最後にしました。

もちろんこれも正解はないですし、科目を変えることで、マークミスのリスクはあがります。

だからこそ、模試を受験して、自分なりの最適解をみつけてほしいと思います。

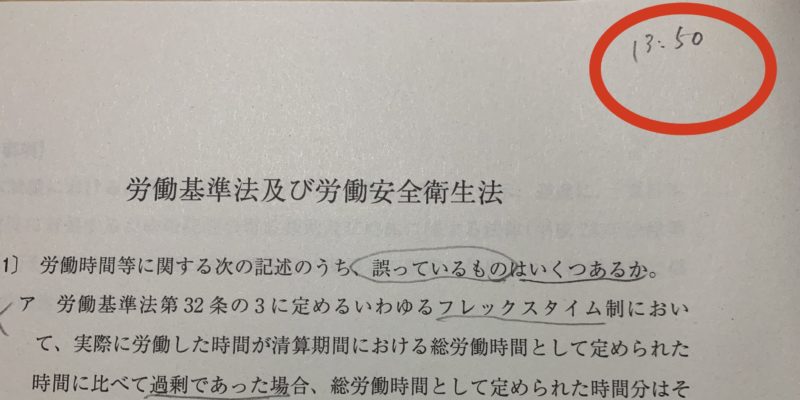

時間配分を考える

科目別に時間配分を決めておくことはとても大切です。

私は、1科目30分をデットラインとし、できるだけ1科目25分で解いて、余った35分(7科目×5分)を飛ばした個数問題や、マークシートの見直しの時間に使いました。

そして、私は時間の計算が苦手なので( ;∀;)、

試験開始と同時に、科目の先頭にデットラインの時間を、全科目記入してから始めました。

実際の写真がこちらです↓

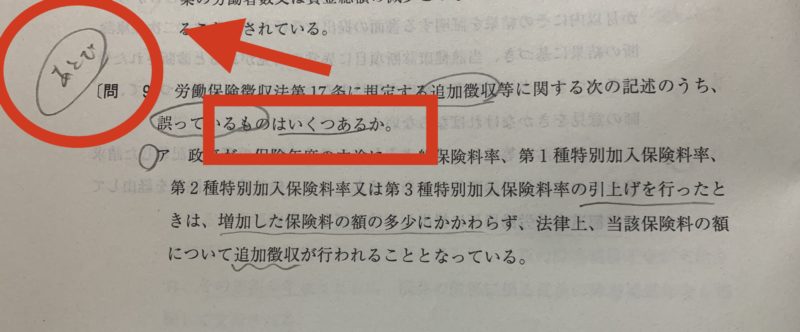

難問=個数問題は飛ばす

体力を温存するために、私は難問=個数問題というように考え、個数問題は問題を読まずに飛ばしました。

なぜそう思いきれたかというと、資格の大原の金沢先生のアドバイスと、過去3回の試験結果の個数問題のあまりの正解率の低さからでした。

個数問題は、A~Eのすべての問題の正解がわからないと、1点になりません。

ほかの問題の基礎問題だったら、明らかに正解の一つの選択肢が見つけられれば1点とれるなんて問題も多いです。

そう考えると、個数問題=コスパが悪い(笑)と考え、潔く飛ばしました。

ただし、全問回答したあとに、勘でもいいのでマークできるよう、写真のように「あとで」と書いておきました。↓

もう一つ、回答を飛ばすとマークがずれる可能性があるので、勘でいいので、なにか回答をいれてくとマークミスを防げるかもしれません。

満点ではなく目指すは合格点!基準点割れを防ぐ

基礎問題は落とさない

社労士試験の択一式は、1科目4点以上、総得点はその年によって異なりますが、おおよそ6割ぐらい正解すれば合格できます。

つまりは、全問正解を目指すのではなく、基礎問題を落とさず、合格点を目指すのです。

基礎問題落とさなければ合格できるかは、以前の記事で検証してみました(^^)↓

カリスマ先生も基礎問題の重要性はこのようにツイートしてくださっています。

それでは、基礎問題を落とさないために実践していたことを書きます。

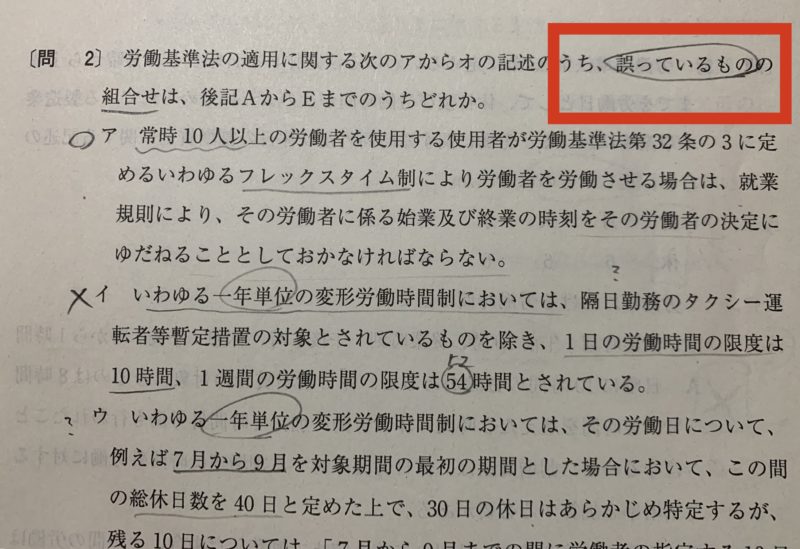

「正しいもの」なのか、「誤っているもの」なのかを間違えない

社労士試験の択一式のほとんどの問題が、「正しいもの」か「誤っているもの」かを選ぶ問題です。

意外とここを勘違いしてしまうことってあるんです。それが本試験の魔物です(-_-;)

ここを勘違いして回答してしまったり、時間をかけてしまったりして、それが基礎問題だったときの後悔は半端ないです…。

なので、問題を解く時には、必ず「正しいもの」「誤っているもの」というところに〇をして解きました。

実際の写真はこちらです↓

基準点に達しているかを確認する

私は試験問題をとくときに、わからない選択肢には「?」を、そして回答に自信がない設問には△をつけていきました。

そうすることで、全科目回答し終わったときに、△がついていない問題だけで基準点を超えていればいいのですが、基準点を超えていない場合は、△がついた問題を見直し、正解に近づける問題がないかさらに考えました。

また、この「?」や△は、本試験のあとに復習するときにも、自分が迷ったところがわかるので、自分の実力を測るのにもオススメです。

実際の写真はこちらです↓

マークシートは必ず最後に確認する

そして、最後にとっても重要なのが、マークシートの記入誤りがないかの確認です。

これをやっておかないと、もし自己採点で合格点だったとしても、合格発表の11月まで不安な日々を過ごさなくてはなりません。

私は合格した年は、かなり入念にマークシートを見直しましたが、国年の択一が自己採点で4点だったため、どこかでマークミスしていればまたもう一年…と少しナーバスになりました。

なので、科目ごとに順番に、自分の回答が正しくマークされているかは必ず確認することをオススメします。

模試の後…必ず復習をしよう

自分が正解できなかった基本問題はどれかを確認する

模試を解き終わったら、必ず復習をしましょう。

そのときに大切なのは、「基本問題で間違った問題」はどれかということです。

なぜその問題を間違えてしまったのかを考え、

・何かと混同していた→そこを重点的に整理する

・そもしも知らなかった、忘れてしまっていた→復習の回転率を上げる

などの、対策をとりましょう。

間違えたところの整理方法は、以前まとめノートのつくりかたという記事を書きましたのでご参考までに(^^)↓

回転数を上げたい人におすすめなのは社労士24です。

私も合格の年に購入したのは7月でしたが、そこでも効果抜群でした。

もっと早く購入すればよかった…!と今でも思っています。

社労士24についての書いた記事はこちらです。↓

時間がないときは、問題と解答を見比べるだけでもアリ◎

模試の時期は、直前対策など、いろいろやらなきゃいけないことが押し寄せて、パニックになる時期ですよね…。

私も、不合格の年は、その波に飲まれているうちに本試験になってしまって…( ;∀;)

そんな方に、カリスマ先生がまた神ツイートをしてくださいました!

これこれ!これですよ!!

カリスマ先生は、

「やらなきゃいけないってわかってるけど、できてない…。」

を、解決するための方法を教えてくれるところがカリスマなんです…(ノД`)・゜・。

やはり、この直前期に、積み教材がたまっていくというのは、つらいですよね。

思ったように勉強が進まない、時間をとることができない。

そんなときは、やらなきゃいけないことにかかる時間と、自分が持っている時間を冷静に見極め、最低限やるべきことを見つめなおしてみるのもいいのかもしれません。

使える時間も、やらなきゃいけないことも、全部人によって違うし、それを決めることができるのも、自分だけですから。

資格学校の先生に相談してみる(もちろんオンライン問い合わせもアリ)のも、自分の課題を整理できて、いいかもしれません(^^)

◆計画を見直す、自分の使える時間を見直すの関連過去記事はこちら↓です

結果が悪くても気にしない!!まだまだ伸びしろたくさん!

そして、とっても大事なことが、模試の結果を気にしすぎないということです。

間違えたところはまだまだ伸びしろ、ここから得点源にすればいいのです!!

カリスマ先生も、このようにツイートしてくださってます。

つらい直前期を抜ければ、グッと伸びるときがきっときます。

これを信じて、なんとかしんどい直前期を駆け抜けましょう。

これからも、微力ながら応援しています!

まとめ

- 模試は本試験当日のための予行練習

- 社労士試験は長丁場、とにかく体力を残しつつ、最後まで駆け抜ける

- 最後に、マークミスがないかだけは絶対に確認しよう

- 11ぴきのぺんぎん的には、復習できる回数だけ、模試を受けるのがオススメ

- 社労士24の金沢先生は、「最低限これだけ」をおしえてくれる神

- 積み教材におぼれそうになったら、それをこなすのにかかる時間を見極めて、取捨選択を

- 結果が悪くても気にしない!ここからまだまだ伸びる!!これが一番大事!